国宝を読み終えた。

.

.

本屋でぷらっとな。この人の小説は初めて。

.

.

■

.

.

義太夫劇と言いますのは、人形浄瑠璃のことでありまして、例えば「義経千本桜」や「菅原伝授手習鑑」のように元は人形芝居で上演されたものが、のちに歌舞伎に形を変えまして人気演目となってものでございます。

.

.

この部屋子、いわゆる御曹司である有名俳優の世襲の子弟ではなく、素人の子でも見込みさえあれば将来大きな役がつく可能性がありまして、一方、普通の弟子となりますとどんなに芸の素養がありましてもその生涯に渡って端役しかもらえません。

.

.

貧乏には品がある。しかし貧乏臭さには品がない。

.

.

初代藤十郎が亡くなるとき、いわば自分のシンボルでありますこの「紙子」を自らの芸の後継者として自分の実子ではなく、弟子に授けたというのは有名な話であります。関西歌舞伎の雄であった彼が何よりも重んじておりましたのは、世襲ではなく実力だったのでございます。

.

.

それもこれも吾妻千五郎からの後ろ盾ほしさ。愛してはいない。しかし歌舞伎のためなら彰子を愛せる。

.

.

堅気とヤクザの違いと申しますのは、世間のイメージとは少し違うところがありまして、真面目なイメージの堅気の方が、実は要所要所で手を抜くことができるのでございます。一方、堅気ではない人間は、なぜか総じてそれができませんので、結果何をやっても自滅するのでございます。

.

.

「おめえ、大したもんだよ。自分が世話になってきた親分さんの顔、ちゃんと立てたんだってな?貧乏くじ引くの覚悟でそのパーティに出たんだろ?俺はな、そういう奴は買うんだよ。世の中、自分の損得でしか動かねえ奴ばっかりだ」

.

.

「ここにゃ、美しいもんが一つもないだろ。妙に落ち着くんだよ。なんだか、ほっとすんのよ。もういいんだよって、だれかに、やっと言ってもらったみたいでさって」

.

.

言ってみれば、舞台でどんな芸を見せようが私たちは一豊くんの味方、となれば、役者を殺すも同然の贔屓であります。

.

.

「今じゃ、俺が言うこと為すこと、全部正解になってまうねん。まるで御山の大将や。俺、芸人やで。不正解な人間やからこそ価値あったはずやねん。せやろ?」

.

.

この「祇園祭礼信仰記」、随所に散りばめられたサディスティックな演出がその見せ場と言ってもいい倒錯美の芝居でして、金閣寺に人質を取って立て籠もる謀反人から、人質のひとりである雪姫は「俺の女になれ」と迫られながらも決して首を縦には振りません。最後には花びら舞う満開の桜の下、縄で縛られるという非道に遭い、絵師雪舟の孫である雪姫は、悔しさに身悶えしながら、その爪先で桜の花びらを集め、鼠の絵を描くのですが、なんとこの鼠が動き出し、縄を食いちぎってくれるという奇跡が起こるのです。

.

.

以上引用です

.

.

■

.

.

あまりにもヒットしている小説は、逆に読む気が削がれる天邪鬼な性癖もございまして、しばし購入をためらうのでありますが、蓋を開けてみれば御多分に漏れず私奴も全集中の800ページ、歌舞伎の世界にどっぷりと浸ってしまいました。

.

・・・

・・・

・・・

.

なんて口調で、天空から梨園を見守る歌舞伎の神様を真似したくなる。

.

.

最高に面白かった。戦後の時代の移り変わりとともに、歌舞伎の世界に大トリップ。ストーリーも文体も圧巻だった。

.

ちなみに、梨園とは唐の時代にあった宮廷音楽家の養成所の名前らしい。

.

■

.

演目に関しては、悲しいかな、知識不足で咀嚼しきれない部分もあったけれど、物語と歌舞伎の世界がシンクロしているんだろうなーとは想像できた。文庫版は最後に解説があるので、理解がより深まると思う。

.

.

大東亜戦争後の焼け野原から生きのびた任侠仕込みの義理と人情。

.

弱きを助け、強きを挫く。そんな権五郎の血筋を引く喜久雄の生い立ちは、歌舞伎で成功する素養十分だった。

.

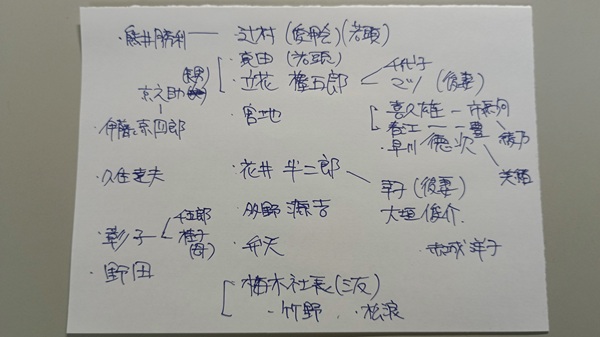

そこに立ちはだかるのが血筋か実力か。二代目、花井半二郎の英断がその後の歌舞伎界の勢力図に大きな影響を与えたのは間違いない。

.

人生は諸行無常、そして生生流転。

.

幸子は思ったより洗脳されていなかったんだね。徳次は大化けした一方、蝶吉と彰子はどうなったん?

.

登場人物の男女ともども、巧みな身の振り方に舌を巻いた。

.

.

「見栄を張る」とはみっともないが、「見栄を切る」とはなんとも粋。

.

三代目!

.

白虎!

.

.

.

コメント

映画も見るご予定ですか〜?

国宝めっちゃ面白かったです!!

映画も見たいんですけどね~、ぐずぐずしてたら上映が終わってしまいそうw

もしかしたら配信になるかもですw

原作面白いんですね。

映画はあまりにも評判なので空いてから…なんて思ううちに行きそびれています。配信でもいいかななんて気もしてきたのですが、重めの話を家で3時間見られる根気に自信がないです^^;

小説よかったですよー

そうなんです、映画も3時間の大作で長いですよね。

ぼくはですね、上映中にトイレに行くのがイヤなんですw

それがひとつ躊躇している理由です

ピッと一時停止したい!w

上演中にお手洗い行きたくなるのイヤですよねー。長時間上演前に大福やボンタン飴を食べるとお手洗いを我慢できると聞いたので、もし国宝に行く場合は試してみますね〜

えー、そうなんですか!!!

なんでだろうw

きっと席は列の端っこを選びそうですw

集中してみれるといいんですけどね。

あとですね、来年発売予定の「ドラクエ7 リメイク」ちょっと楽しみにしてます。

ドラクエ7やったことないんですよ。全然関係ない話でしたw