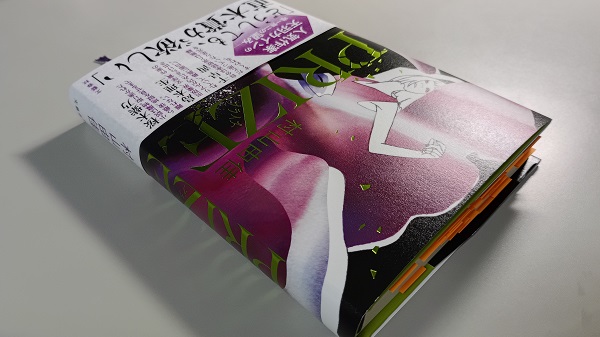

「PRIZE プライズ」を読み終えた。

.

.

本屋でぷらりと出会った本。なんだか面白そうと購入。

.

.

■

.

.

在庫をよけいに抱えたくない店にとっては、必ず売れるとわかっている本でない限り、サインなどむしろ迷惑なのだ。著者サイン本は基本的に版元への返品不可、書店側の買取となるので、作家本人が善意で申し出ても、場合によっては単行本の本体でなくカバーを折り返したソデ部分に書いてくれと言われたりする。売れなかった時は外側だけ剥がして捨て、カバー汚損本としての返品が可能となるからだ。

.

.

作家に訊くと、書き溜めたものが無事に単行本化され、新刊発売日の翌月になってから源泉徴収票税を差し引いた金額が銀行口座に振り込まれているのを見た時、ようやくひと息つけるという。といっても本体価格二千円の本ならば印税は一冊につき二百円、つまり初版五千部スタートであれば収入は百万円。執筆に半年かかったとして、年に二冊本が出ても二百万ぽっきりだ。後から出るかどうかもわからない文庫を加えてみたところで、とうてい割の良い仕事とは言えまい。

.

.

直木賞の選考過程というのはかなり厳密に決まっている。作為を入れるのは、じつは難しい。そもそも日本文学振興会だ仕切る予備選考は非常にシステマティックかつ厳正で、社員の誰がどの作品に〇をつけたかまで記録されるのだ。

.

.

中にはですね、もう二度と候補にしないでほしいと言う作家もいる。賞レースなんかにふりまわされず執筆に専念したいという理由であったり、自分の作品の価値は選考委員にはどうせ理解されないと言って距離をおいたりですね。

.

.

誤解を恐れずに言いますと、賞の行方にはこう、どうしても、タイミングや巡り合わせみたいなものが作用してくるんですね。この作家だったらもっと優れたものが書けるはずだと思えばこそ今回の作品は見送った、しかし次も、また次も今ひとつで、前のあの作品のほうが良かったね、なんて意見が出る。だったらあの時に賞を挙げていればよかったんだけれども、選考委員も神様じゃないから、先のことまでは見通せない。いま目の前にある作品を全力で読んで判断する、それしかできないわけです。

.

.

太宰の書き送った懇願の手紙を、心底笑い飛ばせる作家がどれだけいるだろうか。誰だって賞賛が欲しい。認められたいし、自信を持ちたいし、自分で自分を誇らしく思いたいはずだ。

.

.

「あそこに今座っておいでの先生たちと、こっから先は同じ土俵で、同じプロの作家として闘えるってことにわくわくしますね。新人もベテランもないですよ。一般の読者が、なんか面白そうな本はないかと思って書店へ探しに行く。そこに山ほど並んでいる本の中から、僕の作品のほうを手に取らせたら僕の勝ちです。これからそういう作品をどんどん書きまくって、あっという間にビッグネームになってみせますんで、皆さん、今夜は僕の名前を覚えて帰って下さい」

.

.

(原作と)同じである必要はないからね。って言うか、同じだったらわざわざ映画作る意味がないから。そこへつながるきっかけを映画が作ってくれて、しかも作品単体として素晴らしい出来だったら言うことなしじゃない。もちろん、作品の魂みたい部分を勝手に変えられそうになったら、とことん闘うけどね。

.

.

「ねえ、作家にとって何がいちばん怖いかわかる?周りにいる誰も、本当のことを言わなくなることだよ。書くものが適当に面白くて、しかも売れてたら、誰がわざわざ嫌われるようなこと言いたがる?」

.

.

どうせ一、二度しか着ない高価な服、靴やバッグや持ち物、住まいに車に趣味嗜好、すべてが作家を作家たらしめる要素のひとつだから、ふさわしいものをとことん突きつめて厳選する。天野佳代子はお茶漬けをすすっても、天羽カインは優雅にリゾットを口へ運ぶのではなくてはいけないのだ。

.

.

担当作家に発破をかけることはできても、自分がかわりに書けるわけではない。一のものを十にすることと、ゼロから一を生み出すのとはそれぞれ別の能力だ。

.

.

これで完璧だと思えないようなものを本にして世に送りだしはしない。いつもそうしているように今回も、自身のありったけを妥協なく注ぎ込んだ、登場人物の心情とその変化を細やかに書き込み、筋立てのためにやや突飛な行動を取る箇所については不自然さを払拭するに足る事情を用意した。結末だって、読者のすべてを翻弄しつつ納得させ、心地よく涙を流せるようなものになっているはずだ。あれだけ緻密に作り込んだ作品が賞に値しないというのなら、やはり選考委員の目がどうかしているとしか思えない。

.

.

リアル書店にはネット書店とはまた違った奥の深い愉しみ方があって、わざわざ足を運ぶ醍醐味もメリットも、効率などとはまるで別のところにこそある。目当ての一冊を探しに入ったはずが目移りしてまるで関係のない本を何冊も抱えて帰ることもしばしばだが、それがまた良いのだ。まわり道の中にこそ人生の喜びがあり、余剰が必ずしも無駄とは限らない。

.

.

だからこそ、自分と相性のいい書店とそうでない書店が生まれる。食いしん坊にとって信頼できるレストランが、洋服好きにとって信頼できるブランドがあるように、読書好きにもそれぞれ自分が最も信をおく書店が存在するものなのだ。

.

.

以上引用です

.

.

■

.

.

世の中には数多の賞レースがある。

.

打率やノックアウトのように誰もが勝敗に納得できる競技がある一方で、めいめいの主観、センスが入り込み結果が腑に落ちないものもある。

.

グラミーやミシュラン、M1しかり、はたまたフィギュアスケートやリオのカーニバルもそうかもしれない。なんでやー!って(笑)

.

.

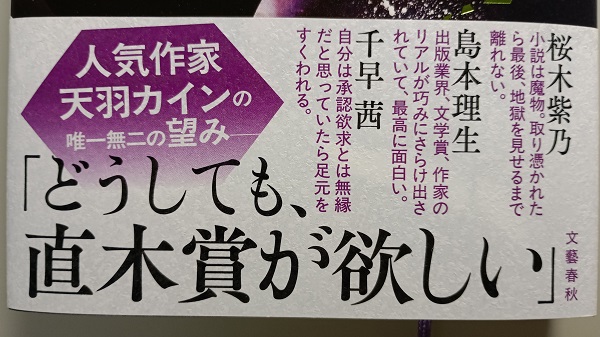

デビューする新人が100人いたとして、3年後まで生き残れる作家は1人か2人。そんな厳しい世界で直木賞はひとりの人生を大きく変えてしまう聖杯だ。

.

主人公の天羽カインはただただ、自分の作品を愛しそれを最高の形で読者に届けたいと誰よりも望んでいるんだよね。

.

憎めない人だなーと。嫌いではなかったな、最後も潔よかった。

.

その気質が編集者を怒鳴りつけ、使用人に蹴りを入れる行為を打ち消せるかどうかは読み手次第だろう。

.

あのメールは絶対にダンナの仕業だと思っていた。そうきたか~

.

■

.

ちなみに著者の村山由佳さんは2003年に直木賞を受賞している。

.

.

もし非受賞者だったら読後の印象は違うかもしれない。本物の実力者だからこそ、達成済みの欲望をスマートに表現できるんじゃないかな。

.

■

.

この本「承認欲求の呪縛」から

.

.

「実力があっても評価されていないのは幸せだ。私のように、実力以上に評価されるのはどれだけ苦しいか」

.

.

最後に印象に残ったところを

.

.

書店の棚に自作が並んでもいない人間が、そもそも作家などと名乗るわけがないだろうとツッコみたくなるが、どうやら今どきは違うらしい。肥大した自意識をだらだらと書き連ねてネット上に公開するだけで、たちまちプロフィール欄に「作家」と書き込んで恥じない連中がざらにいるのだ。

.

.

そして著者が最も声を大にして伝えたかったのはここだと感じた。いや、そうであって欲しい。

.

.

「そもそもテーマが陳腐。ありがちな社会問題をそのまま書きすぎね。片や、アルコール依存症の母親をひとりで背負い込んでいる少女。片や、実の父親から性的虐待を受けている少年。二人に手を差し伸べようとする夫婦はいかにも善良で仲良く見えるけどじつはセックスレスでお互い外に愛人がいる --- そういう流行りの題材を滔々と語るのって小説のやることかしら。ドキュメンタリーのほうがよっぽど伝わるんじゃない?」

.

.

「傷ついたり苦しんだりしている人物にいかにも寄り添っているふうな視点のとり方をなさってるわよね。寄り添うどころか同化してしまうから、会話も地の文も説教くさく響くのよ。あれこれ理由づけしないと人の不幸ひとつ描けないんだったら、それはあなたの筆が足りてないだけ」

.

.

書籍は購入するだけでなく、借りたりもらったり、ただ読むだけで作家や業界を応援できると思う。

.

これからも地味に読んでいきますよ。

.

.

コメント