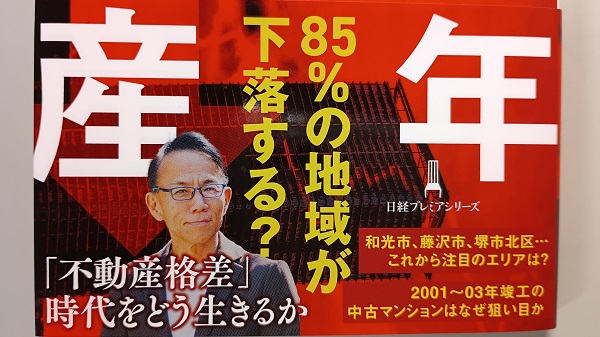

「2030年の不動産」を読み終えた。

.

.

■

.

.

2067年頃には日本の人口の1割が外国人になるという推計も出されていますが、すでに政府の想定を上回るペースで増加が続いているため、1割に到達するタイミングはこの推計より早まりそうです。

.

.

東京の新宿区では、住民全体に外国人が占める割合がすでに1割を超えています。多分化共生実体調査として外国人住民と日本人住民に定期的にアンケートを取っており、その中に日本人住民に「近所に外国人が生活すること」についてどう思うかを問う項目では「好ましい」という回答が「好ましくない」を大きく上回っています。年齢が低いほど好ましいと感じる割合は高く、世代が変わった日本では外国人に対する心理的ハードルは大幅に低下しているかもしれません。

.

.

普通借家契約は借主が強い一方、定期借家契約は貸主が強く家賃の値上げもしやすくなっています。借主が値上げに応じなければ契約満了とともに退去させることができますし、マナーの悪い入居者を居座らせず契約満了後に強制退去させることも可能。2030年頃には定期借家契約の物件がさらに増えていることも考えられます。

.

.

中古マンションが価格以上にメリットが大きいのが、建物の竣工後から現在に至るまでの管理状況を確認してから買える点です。「マンションは管理を買え」とは昔から言われる言葉ですが、実際にマンションを活かすも殺すも結局のところ管理次第です。事前に管理について調べることは、中古マンションを買ううえで何よりも重要なのです。

.

.

議決権を持っている区分所有者は全員参加が基本ですが、委任状及び議決権行使書を提出して不参加という世帯が大分部を占め、実際に参加する人は3割前後というのが平均的な参加率です。

.

.

もし買った土地が居住誘導区域外になってしまった場合、すぐさま何かが変わることはないとしても、徐々に行政サービスの提供が減り最終的にゼロになります。ゆくゆくは行き交う人がいなくなり治安が悪化するリスクも高いでしょう。

.

.

木造の賃貸集合住宅「ニセコボッカ」(断熱等級6)は、氷点下20度まで達することもある冷え込みの厳しいニセコの地に位置しながら、高熱費が月3000円~5000円程度という破格の安さに抑えられています。

.

.

LCCM (Life Cycle Carbon Minus) 住宅

建物の建設時から廃棄時に至るまで、すべての工程でなるべくCO2を削減し、創エネに取り組むことで長期にみてCO2の収支をマイナスにすることを目指す住宅。ZEH (Zero Energy House) 住宅の進化系。

.

.

特に大きく変わったのが、火災保険の水災保険です。水災補償の保険料率は、以前は全国一律でしたが、2024年からは地域ごとに変動する仕組みになりました。水災のリスクが高いほど保険料が高く、低い地域であれば保険料が安くなります。

.

.

これからの不動産は立地だけでは決まりません。エネルギー効果、テクノロジー導入、コミュニティ価値が資産価値を左右する時代です。スマートホーム、ゼロエネルギービル、シェア型住居、デジタル管理された不動産などの変化に対応した物件が未来のスタンダードになるでしょう。

.

.

以上引用です

.

.

■

.

.

これからの不動産は「ほぼ無価値になるエリア、ゆるやかにが下がるエリア、維持もしくはさらに上昇するエリア」の三極化がより進むらしい。

.

.

中でも北海道の富良野や沖縄の宮古島、長野県の白馬村は都心部以外で大幅に上昇した地域だ。

.

これからの時代、購入を検討しているなら不動産エージェントやホームインスペクター(住宅診断)に手伝ってもらうのもいいと思う。

.

■

.

今は賃貸マンションに住んでいる。古い建物だけれど、能登半島地震にも耐え、屋上や外壁をこまめにメンテナンスしていてエレベーターも新しくなった。駐車場を見る限り空き部屋は少ないように思う。

.

オーナーが有能なのだ。

.

家賃も据え置きで、立地も悪くない。何より人が多すぎないのが自分には合っている。

.

そんなわけで年々所有欲は薄らいでいる(今のところ)

.

ニセコボッカのような賃貸住宅がもっと安価に普及するといいな。高くても住んでみたい。

.

■

.

持ち家か賃貸か、都市部か郊外か。

.

ライフスタイルはそれぞれなので正解はない。

.

最新の不動産事情から何かしらヒントが見つかるんじゃないかな。

.

.

.

コメント