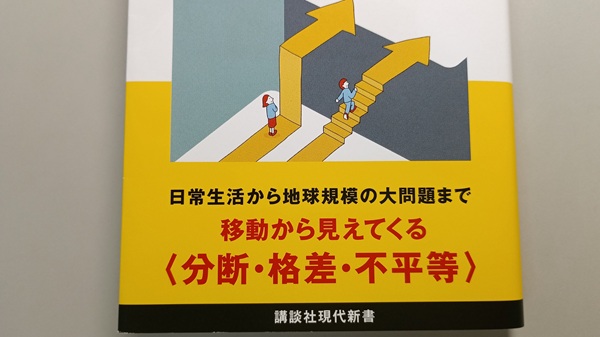

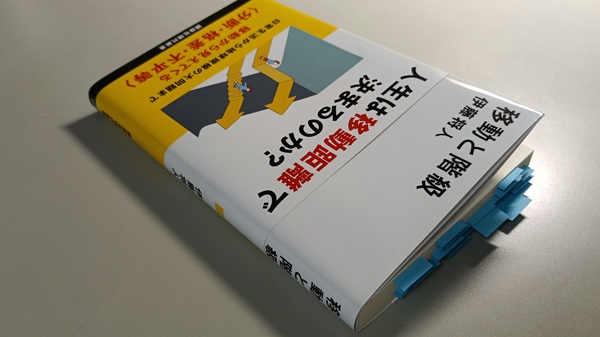

「移動と階級」を読み終えた。

.

.

面白そうだったので購入。この人の本は初めて。

.

.

■

.

.

国際移住者は推定2億8100万人、紛争や暴力、災害その他の理由による避難を余儀なくされた国内避難民の数は1億1700万人にも達している。移民の経済活動は世界全体のGDPの1割に相当しておりこれは、アメリカや中国の割合に次ぐ大きさである。

.

.

現代においては空間的な移動や、社会階層を上昇するといった移動をめぐる「移動性への妬み」が存在すると指摘する。背景には人生がうまくいっていると感じられるためには、その人が「どこかに向かっている」と前進している感覚が不可欠であるという現代の状況がある。つまり、他人と自身の移動を比較して生じる妬みや羨望は、人生のコマが順調に前に進んでいる感覚、もしくはそこからの離脱感とも関連する可能性がある。

.

.

移動はアントレプレナーシップを高めるというよりは、移動は「高度人材」のアントレプレナーシップを高めるのであり、移動がイノベーションを生み出すというよりは移動が「高度人材」のイノベーションを生み出すのである。

.

.

宮崎駿の初監督作品「ルパン三世 カリオストロの城」で描かれるスリリングなカーアクションは見事であり、巨匠スティーブン・スピルバーグ監督が「完璧なカーチェイス」と絶賛した。

.

.

2024年に日経新聞が全国の首長を対象に行った調査では、人手不足を背景に6割以上が自らの地域で「移民を受け入れたい」と回答、6年前の調査で3割前後にとどまっていた職種別の受け入れ意向が2023年には6~7割に増え多数派を占めるまでになっている。

.

.

女性が自動車事故に遭った場合は、身長、体重、シートベルトの使用の有無、衝突の激しさなどの要素を考慮に入しても重症を負う確率は男性より47%高く、中程度の障害を負う確率は71%も高い。これらの要因の一つは、安全性能に関する基準が長年にわたりドライバーとしての男性の体形だけを想定してきたことにある。

.

.

全世界の中で飛行機に乗る人はわずか11%である。さらに、過去1年以内に海外に渡航した人はなんと4%だけである。アメリカで53%、ドイツでは65%、台湾では66%の人たちが航空サービスをまったく利用していないというのがリアルで、日本で過去数年間に一度も飛行機を利用していない人は53%にものぼる。

.

.

地球温暖化の25%以上は、人、食品、モノの石油をベースとする移動から起きていて、世界の温室効果ガス排出量に対する観光の関与は推定8~12%である。

.

.

個人の移動をめぐる自由や権利を大きく制約する正義は、押し付けがましく持続性もない。

.

.

[関係人口] 移住でもなく観光でもなく、特定の地域に継続的に関心を持ち関わる人々。

.

.

私たちは無意識のうちに「その集落を離れたくない人は、何とかその集落を維持させたいし、何が何でも離れたくない」と思ってしまう。しかし、語りから見えてきたのは、集落がなくなる未来も暮らしの限界も誰よりも冷静に認識し、移動できなくなったら終わりだと理解している姿だった。

.

.

以上引用です

.

.

■

.

.

移動格差とは「人々の移動をめぐる機会や結果の格差と不平等、それが原因で生じる様々な社会的排除と階層化」という定義らしい。

.

.

初めて聞いた言葉だ。

.

■

.

世の中には飛行機で世界中を飛び回り、なんなら宇宙まで行く人がいる。一方で、マイルドヤンキーのように生涯地元で過ごす人もいる。

.

全員に同じ機会なんて与えられないし、与えられたとしても移動を拒む自由があるのも資本主義だ。

.

つまるところ「移動なんて個人の自由で、好きにすればいい」と思ってしまう。

.

しかしながら、平和な国に住んでいると実感しにくいけれど、戦争や災害で故郷を移動せざるを得ない人(消極的移動)そして中国のように政治的な要因で地方から都市部への移動が厳しく制限されている場合もある。

.

古くはベルリンの壁、イスラエルとパレスチナを隔てる巨壁もそうかもしれない。

.

.

一番分かりやすいのが経済的格差が移動格差になり、さらに体験格差に繋がるパターンじゃないだろうか。

.

旅行好きじゃなくても、一度外の世界を体験してみるのは貴重だと思う。

.

今の時代、体力さえあれば大金は必要ない。

.

成功するチャンスが増えるというよりは、こちらの常識が通じない世界を体感できるのが大きなメリットだと思うな。

.

ちなみにグーグルの移動データはすごいね。スマホを持って移動しているだけで自動でログを取り、頼みもしないのにマップ上にアリバイを作ってくれる。関係ない話でした(笑)

.

.

最後に印象に残ったところを

.

.

「移動で多くのことを見て経験して視野が広くなっているはずなのに、なぜ『移動しないの?早くすればいいじゃん』というような態度を取る視野が狭い人間になってしまうのですか?」と質問された。理由は、メリトクラシーと生存バイアスにより失敗した経験を脇において、自身の成功した経験のみを基準に判断してしまっているからだ。

.

.

そしてこの本「死にがいを求めて生きているの」から

.

.

無人島に行って、やっと、何かを成し遂げた人になれたんでしょうね。人間本来の意味なんて、普通の暮らしの中で見つけられるのに。命の使い方なんて、生きがいなんて、どこにいたって感じられるはずなのに。

.

.

行きたい場所にいつでも行けますか?

.

自分の移動を自分で決めて、実行できますか?

.

.

コメント