「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」を読み終えた。

.

.

著者は文芸評論家だそうだ。この方の本は初めてだった。

.

.

■

.

.

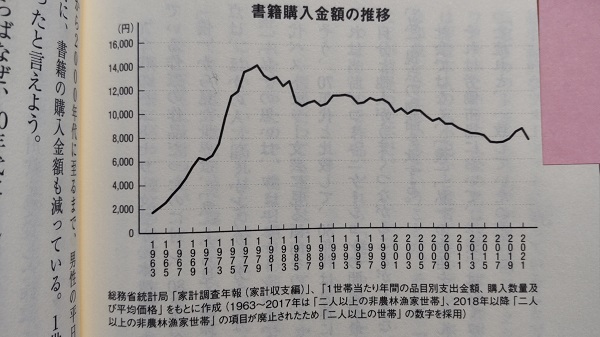

近年数年間の読書量について「減った」と答えた人(35.5%)のうち、SNSの影響を挙げた人(6.2%)よりも仕事や家庭が忙しくなったからと答えた人(49.0%)のほうがずっと多い。

.

.

江戸時代、読書と言えば朗読だったのだ。当時、本は個人で読むものではなく家族で朗読し合いながら楽しむものだった。

.

.

黙読は日本語の表記も変えた。黙読の普及によって「もっと目で読みやすい表記をつくりだす」という目標が出版界に生まれた。そうして普及したのが句読点である。句読点の使用が急速に増加したのは明治10年代後半~20年代のことだった。

.

.

1871年に発売された「西国立志編」は「学問のすゝめ」よりもさらに売れた。大正時代に至るまでベストセラーの地位を維持し明治末までに100万部は売ったらしい。まだ人口5000万人だった日本において驚異の売り上げだ。

.

.

大正時代、自らを労働者と区別しようとする「読書階級」ことエリート新中間層が登場した。それによって修養(労働者としての自己研鑽)と教養(労働の内容には関係なくエリートとしてのアイデンティティを保つための自己研鑽)のふたつの思想に分離した。とくに新中間層の主な担い手であった都市部のサラリーマンは、自らの見栄のために食費を削る人間とみなされており、教養もまたそのようなエリート層としてのアイデンティティを規定する手段でもあった。

.

.

自分は労働者階級ではない、自分はちゃんとした家のちゃんとした主人なのだ、と誇示したい当時(1920年代後半)のサラリーマン層にとって円本全集はうってつけのインテリアだった。

.

.

私がちが現代で想像するような「教養」のイメージは大正~昭和時代という日本のエリートサラリーマン層が生まれた時代背景によってつくられたものだった。労働者と新中間層の階層が異なる時代にあってはじめて「修養」と「教養」の差異は意味をなす。

.

.

1950年代、つまり戦後のサラリーマンの新しい娯楽。それはパチンコ、株、そして源氏鶏太のサラリーマン小説だった。

.

.

「若者の読書離れ」という言質もまた、本を読んでいたエリート層の優越感を確認するための言質であることが指摘されている。

.

.

[シリアスレジャー] お金にならない趣味を生きがいとする人々、またはその趣味。労働の合間に休息として癒しや豊かさを求めて行うレジャーではない。自分の人生の生きる意味となる趣味。

.

.

「自分が決めたことだから、失敗しても自分の責任だ」と思いすぎる人が増えることは、組織や政府にとって都合の良いことであるのもまた事実である。ルールを疑わない人が組織に増えれば、都合のいいルールを制定しやすいからだ。ルールを疑うことと、他人ではなく自分の決めた人生を生きることは、決して両立できないものではないはずなのだ。

.

.

新自由主義は決して外部から人間を強制しようとしない。むしろ競争心を煽ることであくまで「自分から」戦いに参加させようとする。なぜなら新自由主義は自己責任と自己決定を重視するからだ。だからこと現代において、私たちが戦う理由は、自分が望むから、なのだ。自らで自らを競争に参加させ、そして自分で自分を搾取してしまうのだ。

.

.

以上引用です

.

.

■

.

.

出版の歴史と時代のトレンド、そして著者自身が社会人になってから本を読めなくなった経験もふまえて考察されているのが興味深かった。

.

映画や小説、エッセイからの引用も多くて楽しく読める。

.

日中戦争の初期なんかは以外と本が読まれていたそうだ。風と共に去りぬやキュリー夫人伝などの翻訳書がベストセラーになっている。その後は鬼畜米英で英語すら禁止されるんだけれども。

.

「もものかんずめ、さるのこしかけ、たいのおかしら」全部読んだなー、さくらももこファンだからね、ふふふ。

.

.

全体的に、働き方や労働問題に力を割いている印象を受けた。

.

少し前に海外のユーチューバーが、週5フルタイムで働いていると疲れてしまい帰宅しても寝るだけーみたいな記事がよく読まれていた。

.

本を読む余裕がない社会に対してというよりは、仕事以外の活動を楽しむ余裕のない社会に疑問を呈しているのかな。タイトルの「本が読めなくなる」の部分は人それぞれの趣味に置き換えてもいいかもしれない。

.

■

.

日々の労働や家事に忙殺され余暇を楽しむ時間的余裕がない。

.

どれだけ生産性を上げても仕事は無限に作り出せる。さらに言えば、その空いたスペースにすら別のタスクが降りかかってより一層忙しくなる(生産性の罠)

.

.

つまるところ、時間と戦っても勝てないのだ。

.

.

自分なりに思うのは、フィルターバブルに嵌りすぎず、人生を労働に全フリしすぎないことだろうか。

.

作者が言うように、自己実現は仕事ではなく余暇でもできるからね。この辺が自分を含めた凡人には現実的なのかもしれない。

.

■

.

最後に印象に残ったところを

.

.

読書とは、自分から遠く離れた文脈に触れること。

.

本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈をノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。自分に関係のあるものばかりを求めてしまう。それは、余裕のなさゆえである。だから、私たちは働いていると、本が読めない。

.

.

あとね、本は読めないけれどゲームはできる麦くん(花束みたいな恋をした)もパズドラ攻略本は読めるだろう。自分にとってはノイズだけれど、彼にとってノイズではないのだから。

.

・・・

・・・

・・・

.

さ、本を読もう。

.

.

コメント